- 자살률, 30년간 30% 감소…청년층은 예외, “취약계층 중심으로 정책 전환해야”

- 정신건강 분야 최고 권위지인 네이처 자매지 《Nature Mental Health》에 게재

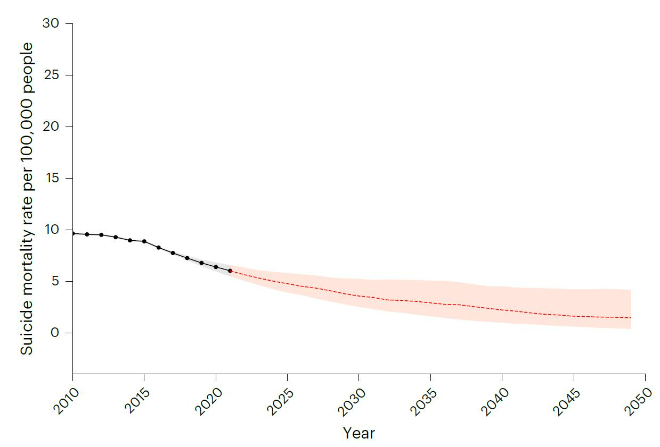

연동건 교수 연구팀의 이번 연구는 학술적 성과를 넘어, 앞으로 어떤 계층과 지역이 더 큰 위험에 놓일 수 있는지를 알려주는 중요한 사회적 메시지를 담고 있다. 연구팀은 1990년부터 2021년까지의 자살 사망률을 추적 분석했다. 그 결과 전 세계적으로 약 30%의 감소가 있었다고 밝혔다.

유럽과 아시아 일부 국가에서는 정책과 사회적 노력으로 자살률이 큰 폭으로 감소했는데, 미주 일부 국가에서는 오히려 자살률이 높아졌다. 이는 자살 문제가 단순히 보편적 요인만으로 설명되지 않고, 각 지역의 사회·문화적 맥락과 깊은 연관이 있다는 사실을 보여준다.

연동건 교수 연구팀의 분석 결과 현재와 같은 감소세가 유지되면 2050년에는 전 세계 평균 자살 사망률이 인구 10만 명당 6.5명 수준까지 줄어들 것으로 전망됐다.

하지만 세부 분석에서는 청년층 특히 25세 미만의 젊은 세대가 가장 높은 위험에 놓일 것으로 나타났다. 이는 학업 스트레스, 취업난, 경제적 불안정성 등 세대 특유의 부담이 자살 위험에 깊이 작용함을 시사한다.

이번 연구를 진행한 연구진은 ‘취약계층에 초점을 맞춘 정책 전환’을 강조했다. 김소은 연구원은 “국가·성별·연령별 차이를 종합적으로 분석하고 장기적 예측까지 제시한 최초의 연구”라며 연구의 의미를 설명했다.

우세린 연구교수는 “자살은 전반적으로 줄어들고 있다. 하지만 청년층과 특정 지역은 여전히 위태롭다”라며 맞춤형 정책의 필요성에 공감했다.

연동건 교수는 “국제 협력을 통해 자살 증가세는 멈출 수 있었지만, 여전히 취약계층과 사회적 보호망이 약한 지역을 중심으로 개인 맞춤형 국가전략을 세워야 한다”라고 말했다.

이들의 목소리는 단순한 학술적 결론이 아니라, 현실에서 바로 실행할 수 있는 정책적 함의를 담은 경고이기도 하다.

이번 연구는 경희대를 중심으로 고려대, 하버드 의과대학 등 다국가 공동 연구진이 협력해 이룬 성과다. 또한 연구 결과는 정신건강 분야의 최고 권위지이자 네이처 자매지인《Nature Mental Health》에 게재됐다.

특히 전 세계 102개국의 데이터를 장기간 추적하고 미래까지 예측한 이번 연구는 각국 정부가 자신의 정신건강 정책을 수립할 때 참고할 수 있는 중요한 근거자료로 쓰일 것으로 기대된다.

자살 문제는 단일 국가 차원에서 해결하기 어렵다. 사회나 문화적 배경이 복잡하게 얽혀 있기에 국제적 연대와 공동 대응이 필요하다.

연구팀은 “이번 연구 성과가 학술적 발표를 넘어 실제 정책과 제도로 이어져 세계적인 자살 예방 노력에 이바지하길 바란다”라고 밝혔다.

bjlee@beyondpost.co.kr