SK텔레콤과 LG유플러스 對, 31일 대법원 선고

수사기관 통신자료 요청에 무더기 고객정보 제공

대법원, 이통사 고객 개인정보자기결정권 보장해야

단체는 해당 통신자료제공요청서 내용이 정보통신망법상 열람 청구 대상인 개인정보가 아니라면서, 헌법 10조와 17조에서 보장되는 개인정보자기결정권에 충실한 법원의 판결을 기대한다고 밝혔다.

29일 참여연대에 따르면 이 같은 소송의 청구인 자격에 오른 시민단체 그룹에는 참여연대 공익법센터, 전국언론노동조합, 진보네트워크센터, 민주노총이 함께했다.

전국언론노동조합 소속인 청구인들은 2016년 통신3사 이용 고객들이 자신의 이름, 주소, 주민등록번호 등 통신자료가 수사기관의 요청에 따라 제공된 사실을 확인하고 요청사유, 요청정보범위 등이 기재된 통신자료제공요청서를 공개해 달라고 했다가 거부당했다.

청구인들은 많게는 7회 적게는 2회 수사기관에 자신의 통신자료가 제공됐다는 사실을 확인했고, 통신사가 수사기관으로부터 받은 통신자료제공 내용을 공개하라는 소를 제기했다.

그러나 1심과 2심 법원은 정보통신망법 제 30조 제2항 제2호에 따라 이것이 ‘개인정보를 제3자에게 제공한 현황’에 해당하지 않는다며 기각한 바 있다.

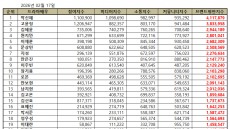

현재 수사기관의 통신자료제공요청에 대해서는 법률상 법원의 통제절차가 없다. 전기통신사업법 제 83조 제 3항 “전기통신사업자는 법원, 검사 또는 수사관서의 장, 정보수사기관의 장이 재판, 수사 등을 위하여 통신자료제공을 요청하면 그 요청에 따를 수 있다”는 규정에 따라 고객이 이통사 등에 제공한 통신자료(이름, 주민번호, 주소 등)가 한해 수백만건이상 수사기관에 제공돼 왔다.

법원은 1심과 2심에서 통신자료 요청사유, 해당 이용자와의 연관성, 필요한 자료의 범위 등이 기재된 수사기관의 통신자료요청서가 정보통신망법 제 30조의 제 2항에 따라 정보주체에게 열람이나 제공해야 할 개인정보가 아니라고 봤다.

이와 반대로 KT를 상대로 한 동일 소송의 경우에 1심은 ‘제공 목적’내지 제공사유와 같으며,이에 따라 수사기관의 요청서에 적시된 사유와 범위를 모두 공개해야 한다고 판결했다. SK텔레콤과 LG유플러스와 달리 KT는 통신자료요청서가 아닌 개인정보자기결정권의 취지가 고려된 판결이었다는 설명이다.

한편 이와 같이 수사기관이 법원 통제없이 국민의 통신자료를 요청하고 수집해 가는 관행을 개선하기 위해 20대 국회에 관련 법률안 개정안도 다수 제출돼 있다.

청구인들은 법개정 이전에라도 대원의 판결로 기본권 침해적인 수사관행의 개선을 유도할 수 있다는 의지다. 이들은 개인정보 주체가 자신의 정보가 어떤 이유에서 어느정도의 범위로 제공됐는지 아는 것이야말로 헌법에서 선언한 개인정보자기결정권의 실질적인 행사를 위한 가장 기본적인 권리라고 재차 강조했다.

이어 법원 통제도 없이 자료를 수집한 수사기관 및 통신자료를 정보 주체 모르게 기계적으로 제공한 통신사도 책임을 지지않는 현실에서 헌법의 개인정자기결정권은 선언적이고 형식적인 권리로 전락하고 말 것“이라고 강조했다.

강기성 비욘드포스트 기자 news@beyondpost.co.kr