대중성을 띤 그림이라고 한 것은 민화이다. 고려의 불화도 있었고 벽화나 장식적 미를 위한 그림도 있었다. 조선의 르네상스에 통용되었던 민화는 부적과 같은 간절함과 신분사회에 대한 해학과 신명이 복수로 깔려있다.

민화엔 한국인과 닮았다. 작품하고 작가가 닮았다는 것은 문화 창조 DNA 형성되었다고 한다. 민화 속에 내재된 한국인의 정서가 담겨 있기에 한국인과 민화가 닮아 서양에서 감탄하는 이유다. 현대에 민화를 복원하듯 재현하는 것에 생각 차이가 있다. 지금 시대에 맞는 민화를 그려야 한다.

지금 시대에 맞는 컨템포러리 작품의 소재나 재료를 채집해야 한다. 과거 수묵이나 채색의 방법이 아닌 지금 시대 통용되는 유화나 아크릴 물감을 사용하는 것이 옳다.

민화 동양화 서양화 구분보다 한국인이 그린 작품은 재료 불문하고, 한국화다. 우리의 그림은 정신이고 삶이다. 우리의 정신을 계승하는 수많은 것 중에 시대의 변화에 멈추거나 소실된 것들이 있다. 그럼에도 불구하고 정신의 사리처럼 빛을 발하는 것이 ‘나’이다.

과거와 미래를 잇는 가교는 전통과 문화 컨템포러리 시대에 기대하는 주체는 ‘나’이다. 작가로 활동하는 이도 있고, 작가를 돕는 이도 있고, 지켜보는 모든 ‘나’는 닮아야 한다.

한국인의 정신과 삶에 대한 진정성이다. ‘나’가 소중하기에 창조하는 시간을 허비하지 않고, 개척하는 일에 두려움 대신 용기와 동행하기를 기도한다.

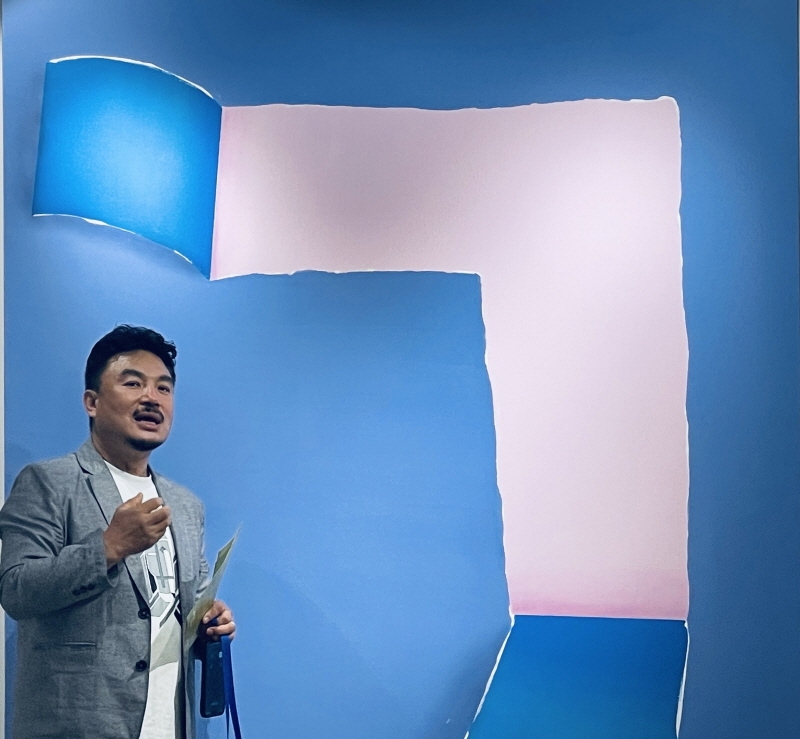

금보성 : 백석대 교수. 금보성아트센터 관장. 홍익대 대학원. 국내외 75회 개인전

news@beyondpost.co.kr